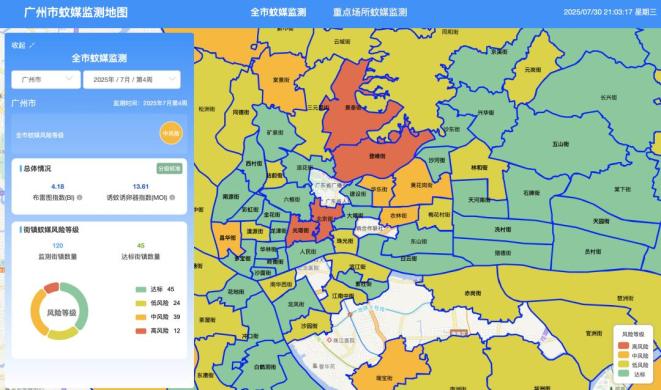

7月30日,据广州市疾病预防控制中心官网最新发布的蚊媒监测地图显示,广州全市蚊媒风险等级处于中风险。

在2025年7月第4周覆盖全市120个街镇的监测中,北京街道、景泰街道、光塔街道、登峰街道、大石街道、桥南街道、南岗街道、石楼镇被评定为高风险区域。

图源广州市蚊媒监测地图

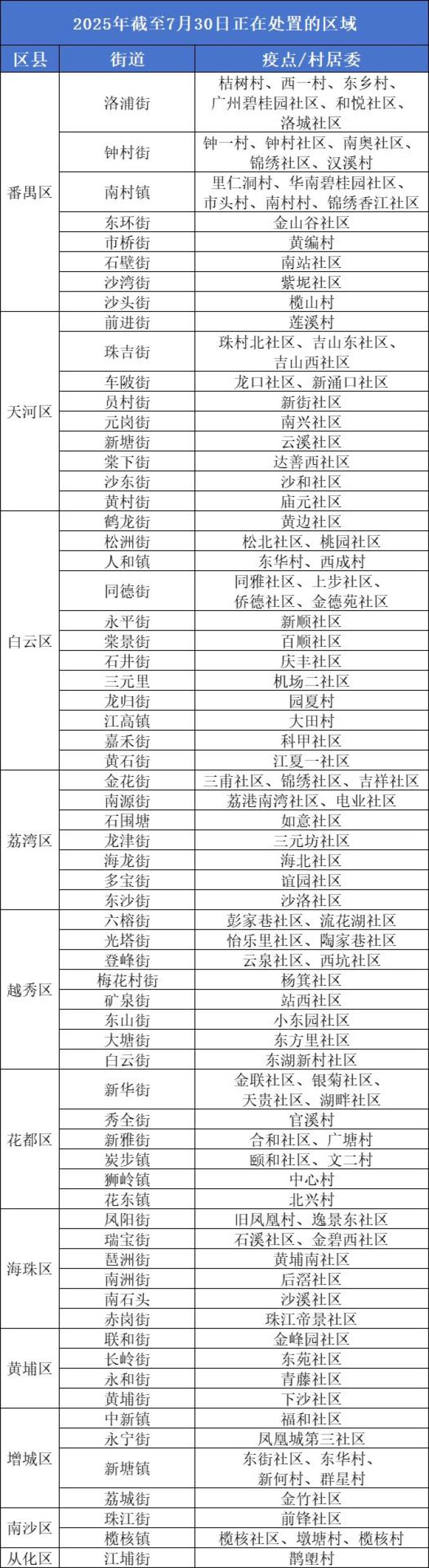

截至7月30日,广州以下区域正在开展蚊媒传染病疫情处置,存在传播风险,请注意防蚊灭蚊。

近日广州与佛山两地有部分公园在园内水域投放所谓“灭蚊鱼”,旨在降低蚊虫繁殖率,通过生物防治方式有效降低蚊虫孳生密度,从源头切断蚊媒传染病的传播链条。

不过,“灭蚊鱼”的投放存在科学性争议。有相关专家指出,由于投放环境实际上并非白纹伊蚊常见孳生地,有可能难以产生“控蚊”或“灭蚊”效果。而投放的鱼种选择不当,不仅蚊子幼虫清除效果有限,亦有可能加剧外来生物入侵的风险。

广佛两地部分公园试行“以鱼控蚊”

7月29日,南都N视频记者从广州市人民公园管理中心获悉,为防控基孔肯雅热与登革热,构建绿色防控体系,管理中心于27日至28日分批次向广州兰圃水体、溪流等区域投放6000尾“灭蚊鱼”,利用其捕食蚊虫幼虫的习性,从源头控制水体蚊虫滋生。据了解,公园后续将定期监测幼虫密度及鱼类存活状态,形成“以鱼控蚊”的生态防蚊长效机制。

兰圃工作人员正往湖中放流一批“灭蚊鱼”。(来源:广州市人民公园管理中心)

广州兰圃在当天发布的微信推文中表示,鱼类中不乏食蚊“能手”,全世界可以吞食蚊子幼虫的鱼类不下100种。“人民公园管理中心投放的是具有捕食蚊幼虫能力的土鲮鱼鱼苗,既能高效灭蚊又不会危害本地生态。”该推文称。

在本轮基孔肯雅热疫情当中,人民公园并非首个采取“以鱼控蚊”的公园。据媒体报道,7月23日、24日,佛山市禅城区城市管理和综合执法局在辖内投放“灭蚊鱼”,其中亚洲艺术公园人工湖部分水域累计投放4200尾鱼苗,包括鲢鱼4000尾、拉利毛足鲈200尾。另外,24日当天还在佛山中山公园的人工湖投放了1000尾土鲮鱼的鱼苗。

佛山市禅城区城市管理和综合执法局副局长张华斌在接受媒体采访时表示,此次是当地第一次尝试这种防蚊方式,旨在降低蚊虫孳生密度,从源头切断蚊媒传染病的传播链条。他认为,人工湖相对封闭,水体流动性不强,鱼苗以蚊卵和蚊子幼虫为食,有助于消灭水体中的蚊卵和蚊子幼虫。这些鱼对生态系统的影响和控蚊效果,当地相关部门后续会持续监测、做好评估。

投放区域并非伊蚊常见孳生地

“灭蚊鱼”被指难以产生效果且有入侵风险

那么,“灭蚊鱼”是否真会带来效果?病媒生物控制专家、主任医师严子锵在接受南都N视频记者采访时表示,本次疫情的传播媒介白纹伊蚊是一种典型的容器型蚊种,其孳生场所和生境十分复杂,种类繁多,包括室内和室外多种人工或天然的静滞小水体,而并非水塘、水沟、下水道等,如果在水塘等环境投放所谓“灭蚊鱼”,对伊蚊幼虫的控制是毫无作用的。

严子锵进一步介绍,一般情况下,水塘环境由于存在鱼类等天敌,很难孳生蚊子。“除非一些长满水生植物的水塘,比如水面长了非常密集的水葫芦,在靠近岸边地方的水体难以流动,鱼类也难以到达的部位,就会孳生大量的库蚊,但并非伊蚊。”他还表示,珠三角部分地区水网繁多,水涨水退会形成不少水洼或水坑,而这有可能利于伊蚊的孳生,但真实情况有待证实。

南都N视频记者注意到,此次广佛两地相关部门在投放“灭蚊鱼”时均强调,“灭蚊鱼”并非食蚊鱼这一物种。资料显示,“食蚊鱼”是原产于墨西哥和美国的一种小型鱼类,可以捕食蚊子幼虫,控制蚊子的数量和疟疾的传播,但其凭借较强的繁殖力,造成与其侵入水域生态位相似的鱼类濒临灭绝,对入侵地的生态系统平衡带来极大威胁,已成为全球危害最为严重的100种入侵物种之一。

那么,目前“灭蚊鱼”的鱼种选择是否真的正确?根据官方透露,人民公园、中山公园投放的是土鲮鱼,亚洲艺术公园投放的主要为鲢鱼和毛足鲈。中国水产学会外来水生物种科普团队成员、微博科普KOL“不对劲不带你”在受访时认为,有关部门对鱼种的选择,基本都是不太恰当的。

他表示,孑孓(蚊子幼虫)一般生活在水体上层,而土鲮一般活动于水体中下层,与孑孓的分布水层不甚吻合,投放鲮鱼也许能捕食一部分孑孓,但对其限制效果有限。鲢鱼则为滤食性鱼类,基本不会主动捕食孑孓。毛足鲈虽然有捕食蚊子幼虫的能力,但并非华南地区的原生水生物种。

准备放入水体的毛足鲈。资料图

“不对劲不带你”表示,往水体中放流原本不存在的物种甚至是外来物种,会对该水体的生态造成一定的影响,若水域中存在原生物种,它们的生存可能受到威胁。“此次放鱼的部分水体与外界自然水体存在一定程度的联系,放流的外来物种不排除会出现外溢并造成入侵的可能。向水体中放流鱼类应当是一个科学而严谨的过程,对于放流鱼类的物种、数量和放流地的选择都应慎重,尽量避免可能存在的风险。”他说。

对于广州兰圃投放“灭蚊鱼”的举措,南都N视频记者就鱼种选择争议以及市内各公园灭蚊部署等问题向广州市林业和园林局方面提出采访请求。对方仅回复“目前各公园以灭蚊为主”,对于其他问题则无回应。

近日,广东佛山面临基孔肯雅热疫情挑战,广东省疾控中心传染病预防控制所所长康敏及中山大学附属第三医院感染科主任医师林炳亮等权威专家联合解读指出,基孔肯雅热虽传播力增强,但通过科学防控与规范治疗,完全可防可控可治,公众无需恐慌。专家团队详细解析疾病特征、传播途径及预防措施,为市民提供全面指导。

专家:广东省疾控中心传染病预防控制所所长、传染病防控首席专家 康敏

广东省疾控中心传染病预防控制所所长、传染病防控首席专家康敏。

什么是基孔肯雅热?

基孔肯雅热是由基孔肯雅病毒引起的一种急性传染病,早在1952年在非洲被发现,全球已有100多个国家报告过,在热带和亚热带地区广泛流行,主要发生在美洲、非洲、东南亚的部分地区。

基孔肯雅热通过感染病毒的伊蚊(俗称花斑蚊)叮咬传播,症状以发热、关节剧痛和皮疹为主要特征。多数症状较轻,病程1~2周后可自行恢复,但少数患者可能发生慢性关节疼痛等(持续数月甚至数年)。所有年龄人群均易感,但需要重点关注重症高风险人群,包括围产期感染的新生儿、65周岁及以上老年人以及患有高血压、糖尿病或心脏病等基础疾病的患者。

患了基孔肯雅热有什么症状?

主要有发热、皮疹和关节疼痛三大症状。

1.发热:一般会持续1-7天,伴有寒战、头痛、背痛、全身肌肉疼痛、恶心、呕吐等。

2.皮疹:多出现在发病后第2-5天,半数以上病例在躯干、四肢伸侧、手掌和足底出现红色斑丘疹,数天后消退,可伴脱屑。

3.关节疼痛:主要累及手腕和踝趾等远端小关节,也可涉及膝和肩等大关节,腕关节受压引起剧烈疼痛是本病的重要特征,通常1-3周缓解,部分病例关节疼痛可持续数月。

经过几分钟的“破壳而出”,一只雄性白纹伊蚊成虫基本已全身脱离蛹,停驻水面上晾干翅膀,准备飞离。

基孔肯雅热与登革热有什么不一样?

基孔肯雅热跟大家熟悉的登革热相比,有两个一样和两个不一样。

两个一样:传播途径完全一样,都是伊蚊传播;防控措施一样,都是对发病人员进行防蚊隔离,灭蚊和清理孳生地以及做好个人防护。

两个不一样:第一个不一样是基孔肯雅热潜伏期短,传播速度更快,比登革热传播快两到三倍;第二个不一样是虽然两者症状相似,都有发热、皮疹、关节痛症状,但登革热通常是全身肌肉和骨关节痛,皮疹可表现为出血疹,瘀斑,基孔肯雅热是小关节疼痛明显,个别患者持续时间较久,皮疹为充血疹。

基孔肯雅热是怎样传播的?

基孔肯雅热在人与人之间不直接传播,是通过伊蚊(花斑蚊)来传播的。没有蚊子叮咬就不会得基孔肯雅热。携带病毒的蚊虫,它们叮人以后,人就被感染了,病毒在人体内又会复制,一般会经过3~7天人就发病了,出现发热、出疹或者关节痛。研究表明,大多数患者在发病当天至发病后7天内具有传染性。这段时间蚊虫叮人以后,蚊虫就被感染,病毒在蚊虫体内繁殖,并到达唾液腺内增殖,经2至10天后,蚊子再叮咬人时,就传播病毒了,这样不断循环。

居民区消杀蚊虫。

居民应该如何预防基孔肯雅热?

基孔肯雅热和登革热传播媒介和传播途径一样,都是经伊蚊传播。伊蚊依靠在各类积水容器中产卵繁殖,产生幼虫。没有积水就没有蚊虫孳生,没有蚊虫就没有基孔肯雅热和登革热的传播。

预防基孔肯雅热,关键是清积水、灭蚊虫、防叮咬(装纱窗、支蚊帐、长衣裤、驱蚊剂)。

一是清积水。重点排查房屋前后、花园、阳台、天台、卫生间、水池、树洞、绿化带等地,及时清理废弃容器、花盆托盘、水养植物的容器、储水桶、轮胎、杂物、塑料垃圾、竹筒等积水。

二是灭蚊虫。居家发现有成蚊时,可使用电蚊拍、灭蚊灯等物理措施灭蚊,科学合理使用市售有合格证号的家用卫生杀虫剂如蚊香、灭蚊片、杀虫气雾剂等化学方式灭蚊。

三是防叮咬。家居门窗争取安装纱门纱窗,防止蚊虫进入室内。睡觉时使用蚊帐,有效隔绝蚊虫。外出时穿长袖衣裤,或裸露皮肤喷涂有效驱蚊剂,减少暴露被叮咬风险。伊蚊活动高峰一般在日出后2小时以内和日落前2小时以内,外出活动时尽量避开蚊虫活动高峰期,尽量减少在户外草丛等蚊子多的地方停留时间。

此外,在今年全球高发的形势下,如果计划前往东南亚、非洲、南美等登革热和基孔肯雅热流行区,出行前一定要查询当地疫情信息,做好充分的驱蚊防蚊准备。

气温越高伊蚊传播病毒就越活跃吗?

蚊虫一般都是春季开始有,夏季到秋季是比较高峰的,但是蚊虫也不是温度越高它就越多。研究表明,不同地域的伊蚊习性有所不同,最适宜的温度一般在25~28℃之间。如果气温超过33℃,甚至35℃,实际上蚊虫的密度并不是最高的。由于昼夜温差,晚上往往是比较适合它的。伊蚊活跃的叮咬高峰时段是早上7时至9时和傍晚17时至19时,所以这个时间段也是防止蚊虫叮咬的重点时间段,但是其他时间也不能掉以轻心。

今年基孔肯雅热病例为什么会比较多?

世界卫生组织专家7月22日发出警报,目前已有119个国家和地区发现基孔肯雅病毒传播情况,提醒各国做好应对准备。基孔肯雅病毒正在世界范围内广泛传播,境外输入风险持续存在,输入到我国,加上我国也有这种疾病的传播媒介——伊蚊,就会引起在本地传播,叠加汛期台风、降雨等天气影响,今年有可能基孔肯雅热病例比较多。

如果我家附近有基孔肯雅热病例,应该怎么办?

首先,不要被蚊子叮咬。可使用驱蚊剂、穿着长袖上衣和长裤、住所装纱窗纱门、使用蚊帐等。

还要做好防蚊灭蚊,检查阳台、室内容器等,清倒积水;及时清理生活垃圾,如垃圾袋、一次性饭盒、水杯等。

另外,如果出现关节痛、皮疹和发热症状,请前往医疗机构就诊。

社区备有防蚊水供居民使用。

居民区消杀蚊虫。

如何正确选择和使用驱蚊产品?

预防基孔肯雅热最关键的就是防止伊蚊叮咬,如何正确选择和使用驱蚊剂,关键是选择取得国家正式农药登记证(在有效期内)的合格产品。

首先要看标识,标识里边最关键的就是农药登记证号和生产许可,这就代表驱蚊产品是有质量保证的,并且对人类的危害刺激是在安全值范围内。

第二,看驱蚊产品的有效期和保护力,如果产品标注可持续驱蚊4小时以上,涂抹后驱蚊效果可维持4小时。如果希望加强驱蚊效果,可缩短涂抹时间,在出汗后及时进行补涂。

普通群众需要检测基孔肯雅热吗?

若出现三大症状(关节痛、皮疹和发热)之一且有基孔肯雅热流行地区旅居史或蚊虫叮咬史,可到就近医疗机构就诊。如无上述症状,不需要开展基孔肯雅热检测。目前基孔肯雅热没办法自测,需要到医疗机构进行检测。

专家:中山大学附属第三医院感染科主任医师 林炳亮

中山三院感染科主任医师林炳亮在中山三院爱肝日义诊活动上。

怀疑感染了基孔肯雅热该怎么办?

伊蚊叮咬病人后,可能还会传播给家人及邻居,为了大家的健康,如果出现发热、关节疼痛、皮疹等症状,请及时前往医疗机构就诊。

如果您近期有基孔肯雅热流行地区旅居史,或者有明确的蚊虫叮咬史,可主动向接诊医生说明。这些信息对于医生及时、准确地作出诊断至关重要。一旦确诊应配合医院和社区要求做好防蚊隔离。

治疗以退热、关节炎止痛、缓解皮疹瘙痒等支持、对症治疗为主,不建议使用阿司匹林等非甾体抗炎药,儿童避免使用水杨酸类药物。如果病情需要,可选择对乙酰氨基酚。

感染基孔肯雅热后关节痛会持续多久?

基孔肯雅热这个疾病的名称来源于非洲坦桑尼亚,原意是“弯腰驼背”,形容患者因剧烈关节疼痛而被迫蜷缩身体的姿态。这也反映了其最典型的临床症状,就是关节疼痛致身体蜷曲。关节疼痛主要累及手腕和踝趾等小关节,也可涉及膝和肩等大关节,腕关节受压引起剧烈疼痛是本病的重要特征,通常1~3周缓解,部分病例关节疼痛可持续数月甚至数年。

患者可否自行用药?

当出现发热症状时,建议及时前往发热门诊就诊,由医生进行专业判断后再开具药物。在未排除登革热之前,不建议自行使用布洛芬、阿司匹林等药物,以免因用药不当而加重病情或引发其他不良反应。

原标题:《广州发布高风险区!疫情存在传播风险,出现这些症状应及时就诊》

阅读原文

本文来自作者[寄松]投稿,不代表ezged号立场,如若转载,请注明出处:https://www.ezged.cn/zlan/202508-674.html

评论列表(4条)

我是ezged号的签约作者“寄松”!

希望本篇文章《广州蚊媒风险等级提升,基孔肯雅热疫情防控措施引发争议》能对你有所帮助!

本站[ezged号]内容主要涵盖:国足,欧洲杯,世界杯,篮球,欧冠,亚冠,英超,足球,综合体育

本文概览:7月30日,据广州市疾病预防控制中心官网最新发布的蚊媒监测地图显示,广州全市蚊媒风险等级处于中风险。在2025年7月第4周覆盖全市120个街镇的监测中,北京街道、景泰街道、光塔...